もう30年も昔、私が小学生だったときのことですが「天文学ってすごいな」と思ったことがあります。

日食のことを書いた本を読んだら、何年何月何日何時にどこでこんな日食が見られる、と書いてあったのです。

そしてその日に太陽を観察したら、本当に日食が起きたのです。それも本に書いてあったとおりの欠け具合でした。

未来のことを予言できるとは! しかもこんなに正確に!

いつか自分もそんな計算をして、未来の出来事を予言し、それを自分で確かめてみたいと思いました。

もちろん、日食の計算方法なんて教えてくれる人はいませんし、どこにどんな参考書があるのかも知りません。子供時代のあこがれが実現するのはずいぶん先のことでした。それに当時から予想はできていましたが、小学生にこの計算はちょっと難しすぎました。

でも今考えてみると、高校生ならそんなに難しくないはずです。日食のことを知り、未来を予言できる科学の素晴らしさを感じ、それを自分でも計算してみたい、そして自分でそれを確かめてみたいという高校生が、日本中にきっと100人ぐらいいるでしょう。

この文章は、そんな高校生を思い描きながら日食の計算方法について書いたものです。もちろん高校生でなくても、日食の計算に興味がある多くの方にとって参考になることを期待しています。

計算の方法をとても細かく説明しているので、じっくりと読んでもらえばきっと理解できると思います。ノートと電卓やパソコンを横に置いて、とことん細かな計算に挑戦してみてくだい。人から話を聞くだけでは得られない体験ができると思います。

日食の計算方法(PDF)

とはいえ、これを全部理解するのはなかなか大変な作業ですし、時間もかかります。

そこで、観測地点の経度・緯度・標高さえわかれば、日食の進行状況を全て自動で計算するエクセルのワークシートを作りました。

計算結果の意味を理解するためには、やはり本文を読まねばなりませんが、それでも作業はずっと簡単になると思います。

日食の計算ワークシート(エクセル)

ワークシートの使い方などを、もう少し簡単に説明した資料も作りました。

日食を観測しよう(パワーポイント)

日食を観測しよう(PDF)

日食の計算といっても、様々な内容があります。たとえば日食の周期の計算や、過去から未来の長い間に何回日食が起きるか、あるいは日食が起る条件の計算などもあります。

ここでは、特定の日食について、その開始や終了時刻、食分の計算など、日食の状況を知る計算を行います。計算方法も天文学の教科書に記載されている標準的な方法です。

この方法ではベッセルの日食要素表を使います。これは手計算にも適していますし、上に示したとおりエクセルなどの表計算ソフトを使う場合にも便利です。

できればこつこつと紙と鉛筆、そして電卓などで順番に計算することに挑戦して欲しいので、そのような計算方法を中心に説明します。

しかし便利なパソコンと表計算ソフトを使わないというのも変ですから、エクセルを使った計算方法も示しました。

日食の状況は、日食の開始・終了の時刻、欠け具合(食分)、欠ける方向(方向角)などで表されます。

- 日食の開始・終了・最大食分の時刻

- 開始時刻や終了時刻は、太陽と月の縁が接触する時刻として計算されます。

この計算が日食計算の最も基本的な部分です。

本影食(皆既・金環日食)と半影食(部分日食)の違いや、

食分が最大になる時刻(食甚といいます)の時刻の計算方法も説明しました。

計算の精度はおよそ1秒です。月面の凸凹によってもう少し誤差が大きくなりますが、

それでも最大で2〜3秒の誤差です。こんなに高精度に未来の現象を予測できるのは、

面白いと思いませんか。

- 食分

- どれほど深く欠けるのか、これは大変興味深いことです。

- 方向角

- どの方向が欠けているのか、これも日食の経過を知るためには重要です。

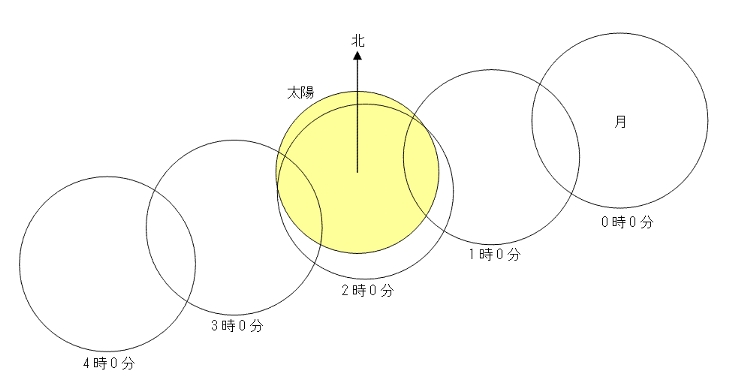

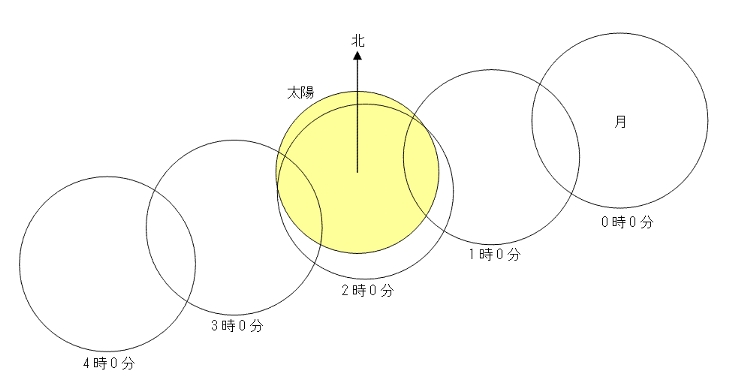

これらの計算によって、ある観測地点で観測した太陽と月の位置関係を下の図のように描くことなどができます。

戻る